“一带一路”中的江门元素 一家江门企业的国际驰援

隧道的如期贯通,离不开一家江门企业的“关键助力”——去年5月,盾构机在掘进过程中因复杂地况遇阻,亟须维修,来自我市的广东欣龙隧道装备股份有限公司(以下简称“欣龙公司”)克服疫情等重重困难,先后派出100多人次的技术团队去往国外,在条件恶劣,设备、零件奇缺的情况下成功让“巨龙”脱困、转向,为隧道贯通奠定了基础。2020年8月,欣龙公司第二批前往孟加拉国的技术人员,在白云机场出发时合影。

“因为热爱,十多年来我一直坚持在行业里拼搏。这次有机会响应‘一带一路’倡议,为建设中孟印缅经济走廊贡献力量,我感到骄傲和自豪。”欣龙公司创始人、董事长陈美婷说。

今日,这段鲜为人知的故事在CCTV老故事频道《中国品牌档案》栏目中首次被讲述,让我们一起走进这家来自江门鹤山的隧道掘进装备再制造高新技术企业,感受这群创业者为国争先的拳拳赤子心。

2018年9月,中交天和机械设备制造有限公司生产的中国出口最大盾构机运抵孟加拉国吉大港。这是一个直径达12.12米的庞然大物,重2200吨,用于3500米长的卡纳普里河底隧道项目建设。这一隧道在该国被命名为“孟加拉国国父隧道”,是中孟印缅经济走廊的重要一环,是我国“一带一路”倡议中的重要组成部分,意义重大。

作为铁建重工、中交天合、中铁装备等国内顶尖盾构机制造商的合作伙伴,欣龙公司也参与到了这一大型海外基建项目,“当时我们随中交建的团队一起到了那边,主要负责装机调试等工作。”陈美婷为此感到“荣幸、自豪”。

河底隧道是地下工程,盾构机这一“巨龙”无疑是关键核心设备,计划将自卡纳普里河的西岸向东岸掘进,贯通后进行转向,自东岸向西岸掘进,从而完成双向贯通。然而,就在隧道即将贯通河东岸时,盾构机的“龙头”遇阻,部分刀盘出现破损,必须到现场维修。

“去年4月,我们接到了任务,国外新冠肺炎疫情形势已十分严峻。”陈美婷直言,如果这一任务地点是在国内,肯定是人人追捧的“香饽饽”,可在当时状况下,这就是无人问津的“烫手山芋”。

要完成这个维修任务,欣龙公司需派出超过2/3的维修人员,这将导致国内业务基本停摆。更为严峻的是,“这数十人背后是数十个家庭”,一旦出现疫情后果也将非常严重。反复衡量,陈美婷还是秉承一个信念,“中国的盾构机由中国人造,也要由中国人来修”。

一旦决定,自当义无反顾。在严格落实各项疫情防控措施的前提下,欣龙公司的技术团队飞抵孟加拉国。经过不懈努力,工作组克服了维修现场缺乏相应施工设备、零部件短缺等重重困难完成了维修,助力项目推进。

“盾构机就像一条长龙,以往转体掉头需要将它拆卸后再次组装调试,耗时往往长达数月,极有可能影响项目交付。”欣龙公司总经理郑杨锐介绍说,根据经验,当时他们向施工团队提供了大盾构转体平移的方案,即安装转体工装后通过液压油缸将盾构机主体下降,然后通过转体工装将盾构机主体平移后再进行原地转向180度。最终,这一方案也顺利成行,为隧道如期贯通奠定了基础。不仅如此,欣龙公司研发制造的隧道钢模台车还在项目中投入使用,完成约700米的隧道浇筑任务。

任务结束后,中方项目有关负责人向陈美婷发来微信:“有时间再来看看孟加拉湾的日落,很美。”

隧道通车后,卡纳普里河底两岸的通勤时间将由轮渡4小时缩短到驱车20分钟。

说起盾构机,有所涉猎的人都知道这是展现我国“基建狂魔”雄厚实力、打造了无数“超级工程”的“大国重器”。然而,在我国真正具备自主研发、制造盾构机的能力之前,这项技术也曾面临着如今光刻机、芯片等领域般被“卡脖子”的窘境。

“我刚刚入行时,国内很多隧道工程用的都是德国、日本等国家生产的盾构机,维修保养都要花重金专门请外国的维修人员过来。现场还要拉起警戒线,不让中方人员进入。”这一场景深深触动了陈美婷,由此立下了“中国的盾构机由中国人来造,也要由中国人来修”的信念。

十多年前一次偶然的机会,陈美婷进入了盾构物资行业,最早是做隧道管片螺栓配件的生意,后来逐渐结识了志同道合的“同路人”,“能否成立一家专门配套服务国产盾构机的企业”,陈美婷与合伙人郑杨锐、陈国昌一拍即合。

“起步之初很艰难,我们租不起场地,只能带着技术‘上门’服务,像‘游击队’一样四处奔走,后来搭起了简易的工作棚。”陈美婷说,然而随着业务量,盾构机的庞大体型急需土地扩建厂房,“在朋友的介绍下,我来到鹤山工业城,决定就落在这里了。”

“鹤山工业城交通便利,距离广州、深圳、东莞、珠海、中山等大湾区主要城市都很近,这里基建建设活跃市场潜力巨大,而且本地政府大力支持高端装备制造产业集群发展,政策支持力度大,土地、人工等保障力度充足,成本也相对较低。”陈美婷说。

2015年6月,欣龙公司正式成立,朝着专业化、规模化发展,如今已成长为一家集盾构物资、盾构装备研发、掘进装备设计和制造及再制造等核心优势于一体的高新技术企业。

从小小的螺栓生意做起,到组建上门服务的“游击队”,再到运营一家员工超120人,年产值近1亿元的盾构机大型“4S店”,陈美婷坦言,自己只是出于对盾构装备产业的“梦想、热爱”,出于给相关从业者“争口气”的想法埋头前行,却意外发现了创业的“新蓝海”。

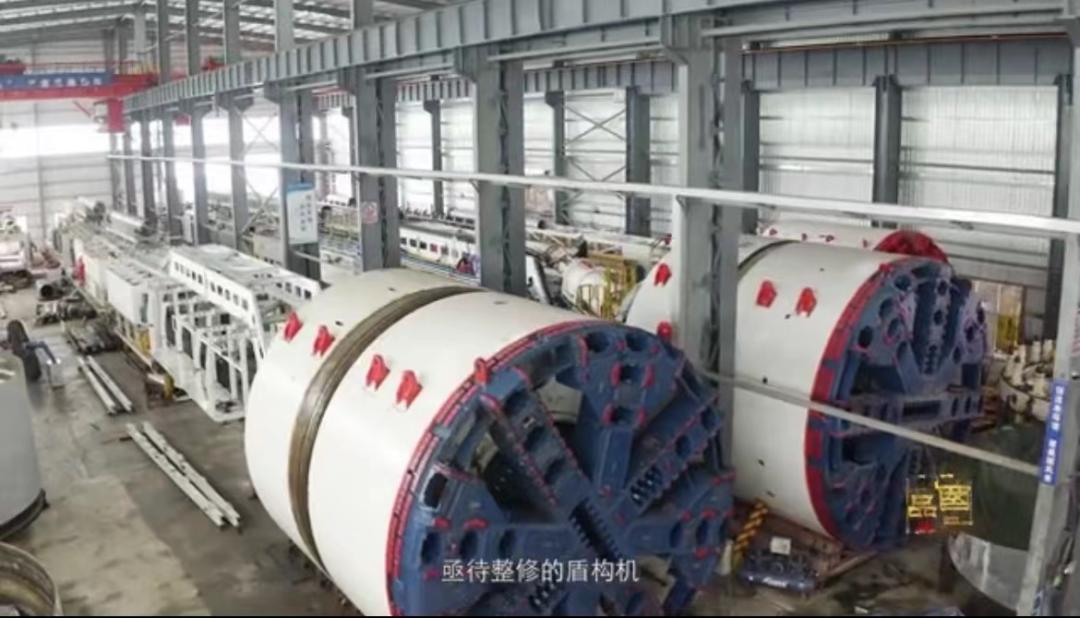

走进欣龙公司偌大的维修再制造车间,一台台百余米的盾构机如“卧龙”般静静躺在轨道之上。它们大多来自深圳、广州、东莞等大湾区城市的轨道交通施工现场,将在此接受工作人员的检修后,披上新的“装甲”,再次前往大湾区各城市,为发展建设再立新功。

如今,欣龙公司的增资扩产计划已经提上日程,并计划与地方政府携手打造上中下游协同发展的盾构装备产业集群。

谈及为何对企业乃至整个盾构装备产业发展如此有信心,陈美婷给记者好好算了算“经济账”和“环境账”:

一般直径的国产地铁盾构机(直径6米)造价约为4000万元左右,直径10米的造价达1.3亿元以上。目前为止,全国约有盾构机5000台左右,大湾区区域约有1500台,约占1/3。

随着《广东省综合交通运输体系“十四五”发展规划》出台,盾构机的需求仍将增大。每台盾构机掘进里程1-2公里需要小修,5公里内中修,8公里需要再制造或者大修。可见盾构修造业务非常可观。

不仅如此,盾构机造价高昂,若出现故障或损坏就将其闲置或废弃,对国有资产、资源而言都是极大的浪费。

“当前,国家大力构建循环经济,提出‘双碳’目标,再制造工程可最大限度地开发和利用盾构机废旧资源中蕴含的价值,高度契合国家节能环保政策和产业升级、绿色循环经济科学发展的要求。”陈美婷说。

有专业机构统计数据显示,再制造盾构机与购置一台同类型新盾构机相比,可节省资金2000万元,节省钢材200余吨,按照标准煤炭计算可节省煤近300吨,减少二氧化碳及其他有害气体排放近700余吨。

“我们的研发重点就在于再制造领域。”欣龙公司总工程师陈国昌告诉记者,仅成立数年的欣龙公司已被评为高新技术企业,获得隧道建设工程材料或隧道工程机械等大型设备的研发相关的专利约30个,应用在孟加拉国卡纳普里河底隧道工程中已授权的专利有“用于盾构转体和平移的装置”“隧道衬砌施工台车的爬轨装置”。2020年,企业完成了再制造隧道掘进机申报工作,其研发的新型走道板及走道板支架也已在各大城市的重大工程广泛使用。

令人期待的是,今年欣龙公司还在申请成立国家级实验室——CNAS实验室认可资质。“这是具有盾构机整机检验检测能力的平台,将是全国民企里的‘首家’”,陈美婷说。

今年出台的《广东省制造业高质量发展“十四五”规划》,把江门列为高端装备制造产业集群的核心城市。当前,江门正积极抢抓“双区”和两个合作区建设的重大历史机遇,深入推进“工业振兴”工程,推动高端装备制造等八大战略性产业集群加速崛起。

今年12月8日,市委书记、市人大常委会主任陈岸明到欣龙公司专题调研盾构装备产业链情况,强调要发挥“链主”企业牵引带动作用,开展产业链招商,规划建设盾构装备产业园,打造上中下游协同发展的盾构装备产业集群,推动高端装备制造业加快发展。

陈美婷说,“未来我们将扎根江门做大做强,携手政府、高校构建盾构机智能再制造技术研发中心、服务平台和产业集聚区”,推动将在大湾区投入使用的盾构机都来的江门组装、调试、下线。“我们有信心,发展成为大湾区首屈一指的盾构机制造企业!”

版权声明:本文由佛山厂房网发布,如需转载请注明出处。部份内容收集于网络,如有不妥之处请联系我们删除 400-0123-021 或 13391219793